你正在使用的浏览器版本过低,为保障你的数据安全及获得最佳浏览效果,请使用最新版本的浏览器。

我们建议使用chrome或Microsoft Edge浏览器。

若你当前使用的浏览器为QQ浏览器、360浏览器、2345浏览器等仍出现该提示,请切换至极速模式。×

今年5月10日,第19届威尼斯建筑双年展开幕,“塱头实验”作为中国乡村振兴项目代表,成功入选主题馆展览,以记录项目三年来发展历程的影像纪录片和环保材质制作的模型作为载体,讲述来自五湖四海的规划设计专家、建筑师、艺术家、文化学者、企业家和本地村民协力共创,发挥集体智慧和力量,共同建设创新型乡村振兴项目,让百年古村焕发新生机的美好故事。

文 | 李岩

提起意大利“水城”威尼斯,很多人都会立刻想起有着尖头造型的游船——贡多拉。几乎每个来到此地的游客都会体验一把乘船游水城的惬意。如果你近期游览威尼斯,随着水波荡漾的除了沿途的美景,可能还会在乘坐的贡多拉船上看到中式鱼灯。

鱼灯是粤文化的共通符号。在元宵佳节投灯、游灯是岭南文化习俗中的重要组成部分,寓意着为宗族和村落祈福。此次在贡多拉上点亮的鱼灯来自广州一个名为塱头的古村,始建于南宋末年,距今已有七百多年历史。

来自中国古村的鱼灯,在欧洲古城的游船上摇曳,从北往南穿过著名的景点里亚托桥、叹息桥,到达圣马可广场,东西方文化穿越千百年的时空,在这一刻构成了“水城”独特的风景。

▲威尼斯国际建筑双年展官方现场图:AVZ Photo by Andrea Avezzù_Courtesy La Biennale di Venezia-2501

130年VS700年:在威尼斯,看中国古村

此次在贡多拉上巡游的塱头鱼灯出自中国艺术家温秋雯之手,它也是今年威尼斯国际建筑双年展参展方“塱头实验”的共创方之一。威尼斯双年展始创于1895年,距今已有130年的历史,是世界上最著名和最具声望的文化机构之一,包含艺术、建筑、电影、舞蹈、音乐和戏剧等板块。自1980年起,建筑双年展作为独立展览举办,并逐步发展为涵盖建筑设计、城市规划、建筑理论等多领域的展览平台,是全球最具影响力的国际性建筑盛会之一,被誉为“建筑界的奥林匹克”。

今年5月10日,第19届威尼斯建筑双年展开幕,“塱头实验”作为中国乡村振兴项目代表,成功入选主题馆展览,以记录项目三年来发展历程的影像纪录片和环保材质制作的模型作为载体,讲述来自五湖四海的规划设计专家、建筑师、艺术家、文化学者、企业家和本地村民协力共创,发挥集体智慧和力量,共同建设创新型乡村振兴项目,让百年古村焕发新生机的美好故事。

▲“塱头实验”亮相威尼斯国际建筑双年展现场

“文化引领,公益赋能”是“塱头实验”的总体理念。塱头村位于广州市花都区炭步镇,周边河流湖泊密布,南有泽地北有土岗,民居建于岗头的水边,取名为“塱”,“塱头村”得名于此。耕读传家、崇文重教是塱头村世代相承的良好家风,历史上这里人才辈出,素有“书香科甲村”的美誉。

“第一次去就被塱头村里保存完好的古建筑打动了,当时就愿意为保护这个美丽的村落出力。”作为非常建筑创始人、主持建筑师,张永和主持过国内外许多建筑项目,但此前对珠三角地区并不熟悉。塱头村坐拥的珠三角地区罕见的规模庞大、保存完整的明清古建筑群,给他留下了深刻的印象。村面26座祠堂、书室一字排开,二百余座古民居星罗棋布,形成岭南宗族村落中典型的梳式布局。2014年,塱头村获评“中国历史文化名村”,2015年,塱头村古建筑群被评为“广东省文物保护单位”。

为响应国家乡村振兴战略,2021年9月,广州市花都区人民政府与广东省唯品会慈善基金会(又称“唯品会公益”)签订塱头乡村振兴项目战略合作协议,创新实施“政府+企业+村集体”的合作模式,通过公益性投入,探索乡村高质量发展、实现共同富裕的可持续模式。非常建筑也受邀建造塱头村春阳台艺文中心(下称“春阳台”),由张永和担任主创建筑师。

▲春阳台与塱头古村

虽然打造的核心是春阳台建筑,但张永和的脑海中构建的是整个塱头村的未来蓝图,用他的话说,这个项目的核心并非盖房子修房子。“建‘春阳台’的目的是促进塱头村经济与生活的振兴,或者说‘春阳台’是塱头乡村振兴项目的组成部分,其他还有古村的修复、保护及再利用、在村外设立研学设施等多个举措。”

由于通过文化振兴乡村的先例并不多,张永和及塱头乡村振兴项目的同仁都认为在塱头进行的工作具有一定实验性质,更希望去探索一种“文化-空间-社会”三位一体的创新性实践。如果文化振兴塱头成功,它的经验便可以推广到其他村落及地区去。“这就是为什么项目的名称定为‘塱头实验’。”

同济大学教授、国际古迹遗址理事会乡土建筑遗产科学委员会副主席邵甬担任了塱头乡村振兴项目规划顾问团队总负责人,她对整个项目的定调是“人居型遗产”活态保护,也就是以“人”为核心,强调遗产的真实性、生活延续性和社会功能性,探索历史环境与现代生活的有机融合。

▲春阳台

有一个例子很能说明团队在“延续性”上的巧思。如果从高空俯拍春阳台,你首先会看到一片连绵的荷塘,仔细看才会发现,荷塘中隐约有建筑浮现。春阳台选址在塱头村村口,这里之前是一片荷塘,张永和对建设占用了荷塘一直心怀不安,于是决定在屋顶种植荷花,“我们觉得应该把这片荷塘再归还给塱头。”所以从高空看的话,整片荷塘是连在一起的,只是其中一部分被春阳台“顶”了起来。

这一系列理念,恰与2025年威尼斯国际建筑双年展的宗旨高度契合。“智能、自然、人工、集体”,这是总策展人卡洛·拉蒂为本届双年展定下的主题。他认为建筑是核心,但并非孤立存在。它将艺术、工程学、生物学、数据科学、社会和政治学、宇宙学等多种学科融合并拓展成一个领域——把每一个学科都与城市空间的物质性联系起来。在张永和看来,“塱头实验”展现的也是集体的智慧或综合的智能,因其参与者中包括了村民、企业人士、文保专家、建筑师、艺术家,以及来自欧洲艺术机构的策展人等等。

对建筑与环境思考的殊途同归,是“塱头实验”得以入选威尼斯国际建筑双年展的主要原因。

▲总策展人卡洛·拉蒂在“塱头实验”装置前与张永和、沈旻(右)合影

耕读传家:为善最乐,读书便佳

春阳台建成后,这座传统与当代交织的建筑立刻成为网红地标,吸引了大量游客前来。而当这些抱着打卡目的而来的游客来到塱头后,却发现吸引人的远不止建筑本身。春阳台里的展览、屋顶的荷塘,以及村落里古老的街巷、周围的田园景观都值得一看。

然而张永和认为,塱头最重要的,其实是村民们的生活情景。

在塱头古村的积墨楼古建筑群里,正举办着主题为“太阳永照:塱头人家的安居与乐业”的展览。展览按照“安其身”“安其心”“安于常”三个主题,在各个院落里陈列着塱头古村的老物件和历史照片,还原数百年以来塱头人的日常生活。

▲积墨楼“太阳永照”古村常展

展览的名字“太阳永照”来自塱头古村经纬阁门楼上的石刻。展览引言中写道,“太阳永照,塱西塘边门楼上的这四个字,历经百年依然温暖活泼如初。抬眼望见,便觉安定。安定的另一面是知足,是常乐。乐观人世,乐生其间。”

“太阳永照”与“积墨楼”这两个名字,勾勒了塱头人的价值观——安定知足,耕读传家。据族谱记载,塱头村历史上共有数十人高中科举,是名副其实的“科甲村”“学霸村”。积墨楼的主人黄谷诒生有七子,受塱头村耕读传家、兴学重教遗风的影响,修建了谷诒书室,至今依然是村中尊学重教传统的最好见证。后来他7个儿子中有3个中举,“七子三登科”一时传为佳话。

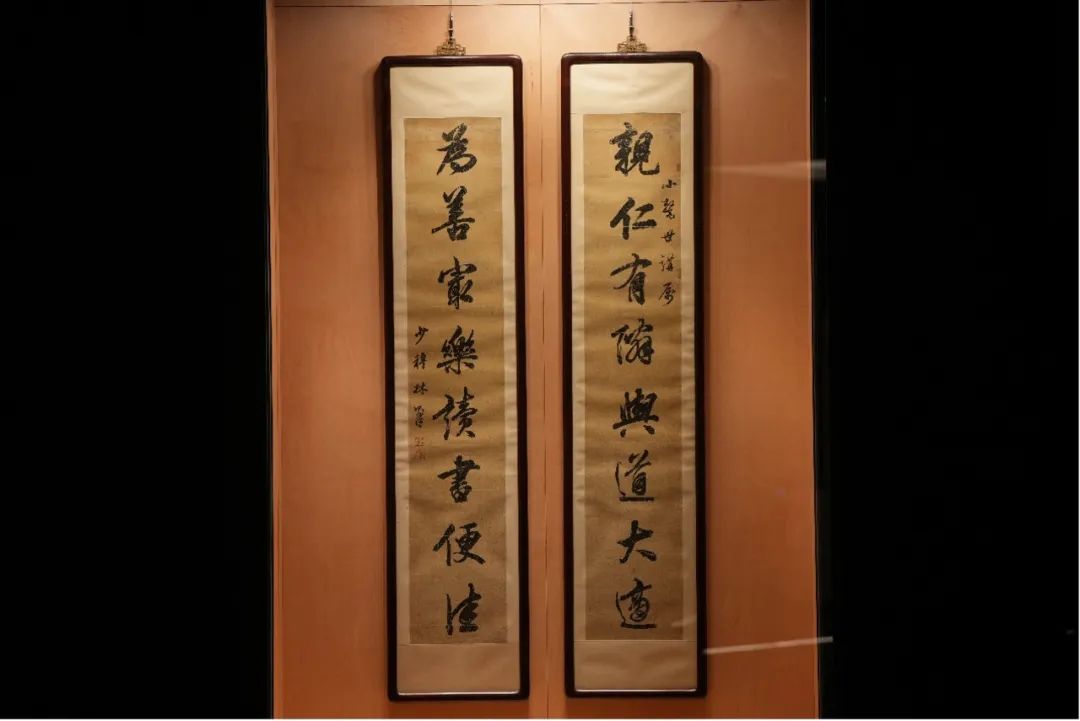

耕读传家的印记,刻在塱头的肌理之中。“春阳台”三个字取自岭南大儒陈献章书舍的名字,自建成后举办的常设展名为“与道大适”,来自另一位在广东创下伟业的人物——林则徐。当年林则徐硝烟的虎门距塱头不到百公里,他勉励后辈用功读书的对联“亲仁有邻与道大适,为善最乐读书便佳”,如今挂在“春阳台”展馆的中央位置。

▲春阳台馆藏《林则徐行书八言联》

其实林则徐的这副对联也借鉴自古人。“为善最乐,读书便佳”,源自朱熹书房的一副对联,牵系着中国人自古以来的价值认同。为善与读书,亦行亦知,相辅相成,支撑起古代读书人的生活理想。于一人,读书是问学,也是修行;于一国,读书是文治、文教、文明的根底。这里的书,既是有形的万卷经典,也是天地间万里行路上的世道人心。

耕读传家作为一种文化传统,强调耕作与读书并重,培养勤劳务实、吃苦耐劳的品质,以及立志、修身、立德的责任感。塱头村历七百年而不衰,能保存如此之多的古建筑群,靠的也许就是这不灭的文脉。

古村改造:修旧焕新,但不做旧

正是出于对塱头村耕读传家传统的尊重,塱头乡村振兴项目从一开始便定下了“文化引领,公益赋能”的理念。塱头七百年孕育的岭南文化有其独特性,探索如何在保护的基础上将古村活化利用好,是整个项目的重中之重。

作为总规划师,邵甬一直跟团队传达这样一个理念:“不是我们去拯救乡村,而是乡村拯救我们。”她认为“塱头实验”最终指向的是探索一种“传统村落再生”的模式,是“老树发新枝”的生长,而不是简单的“改弦更张”或者“另起炉灶”。村民还是塱头的主人,但是塱头的文化却在不断丰富中。因此要让村民意识到自己既是塱头传统的守护者,也是塱头未来的创造者。项目团队在工作中要坚持“见人见物见生活”,而不要往博物馆、遗址或者主题乐园的方向改造。

基于此,她为古村改造定下了三步走的方针。

项目的第一步不是修建房屋,而是案头工作——从历史文化出发,规划团队与村民一起整理家谱,对塱头黄氏家族的传承脉络进行重新梳理。对每一个院落、每一栋建筑甚至每一堵墙、每一扇窗做研究,从而对塱头村的历史文化价值、空间、景观特征和文化传统有了更加深入的认知。

第二步工作,是在原来保护规划的基础上细化保护底线:哪里是一定要保的,哪里可以做新设计,历史空间如何活化利用等等。

一定要保护的,除了明清古建筑群,还有有机群组的村落格局、山水田园景观,以及其中的耕读传家的文化传统。在核心保护范围内,所有文化资源(如祠堂、积墨楼、梳状的街巷肌理、传统院落、风水塘等)都要保护好,对已经空置多年的传统建筑,经过精心修缮后,引入基于当地文化的展览(如积墨楼“太阳永照”展览)和满足当前功能的文化乡墅等。比如古村内的“和春住”民宿由21座独栋乡居院落组成,它们全部是对塱头古村旧屋的活化利用,均最大限度保留原有建筑风貌,在保护的基础上进行现代化改造,让房屋适应现代人的居住需求。

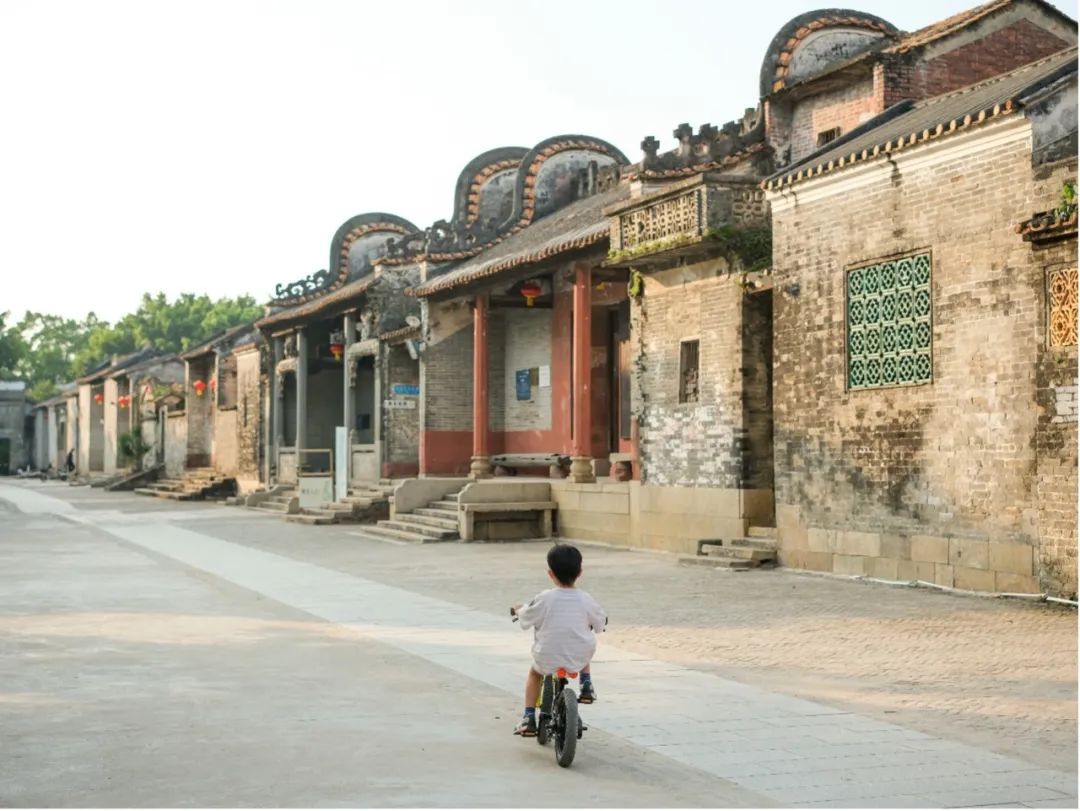

▲塱头古村明清古建筑群

可以做新设计的,在明清古建筑群外的建设控制地带。春阳台、建设中的耕学+研学中心等专业文化业态都在这个区域。但是要求新设计的理念和细节都要与古村肌理和岭南文化一脉相承,并且是低调且尊重“对岸”古建尺度的。

“尺度”是项目团队一再强调的词,这点从春阳台的设计思考中就可见一斑。春阳台的入口在地下一层,游客参观要先往下走一层,这体现了张永和克制的建筑尺度。春阳台建筑面积8602平方米,盖三层,而作为公共文化建筑,层高又比较高。为了让春阳台保持在一个更亲切、更有人性的尺度,张永和选择了“大化小”,把整个建筑往地下沉了一层,变成地下一层、地上两层,并且在地下区域修建了下沉庭院,为的是把整个房子的身段放低,让“春阳台”的高度不高于周围建筑。

第三步工作,是要有新的文化创新,但这不是纯粹的“天外来客”,而是更多基于本土文化的创新。比如成立于2024年4月的太阳照照童声合唱团,面向炭步镇及塱头村的学龄儿童招募成员,由专业的音乐老师长期对孩子们开展免费的乐理科普和合唱训练,在孩子们心中播下一颗艺术的种子,让他们用歌声展现新乡土和新生活的可能性。合唱团成立之初有五十多人,经过一年的发展,进一步有序扩招,由第一批孩子组成的“朝阳班”已经完成了首场登台表演,第二批孩子组成的“晨曦班”也开始日常授课。

▲太阳照照童声合唱团

除了修旧焕新以外,项目团队还从另一个维度做了规划——不要刻意做旧。建筑上,不故作斑驳;活动上,不故意仿古。春阳台在建设中大量使用青砖、红瓦和素混凝土等传统建筑元素,红瓦横断面的月牙造型贯穿整个建筑,从“春阳台”三个字的字形,到楼里窗户的形态,都采用月牙造型。月牙窗既改善了采光,又成了观景画框,成为春阳台的标志性符号。然而整体建筑风格并无仿旧倾向,更偏当代风格。张永和用春阳台与古村建筑对话的方式,想让使用者、参观者看到不同年代的建筑,感受到时间的流逝及延续。

而在塱头的各类活动组织,无论是太阳照照童声合唱团,还是由小学生组成的诗社,抑或是“春阳台”举办的学者讲座和论坛等,都是关照当下、亲近每一个在地村民的。在诗社最近的一次写诗活动中,老师让同学们以“花”为题,写他们眼里的塱头春天。一位叫陈誉嘉的小朋友是这样写《喇叭花》的:

我是一朵小小的喇叭花

我想唱歌给小蚂蚁听

蚂蚁说我听不见

我使使劲

长出了一片小喇叭

小蚂蚁你

现在听到了吗?

塱头模式:文化引领,公益赋能

几乎每一位初到塱头的人,都会被其古建筑群所震撼。张永和如此,沈旻亦如此。

沈旻是广东省唯品会慈善基金会理事长、塱头乡村振兴公益项目负责人,她在2021年夏天走访了花都区的很多村庄,“尽管之前做过一些背景研究,但一走上塱头村的村面,看到那一整排的祠堂,立即就被深深打动了。”

在沈旻看来,做公益是企业基因中的重要元素,而在“公益赋能”之前,一定要有“文化引领”。塱头七百年不间断的历史,耕读传家的文化传统,保存完好的古建筑,是一切公益行动的基础。

在三年的乡村振兴实践中,团队逐步提炼出了“塱头模式”,沈旻将之归纳为三个关键词:初心、资源以及文化自信。

塱头乡村振兴项目采用“政府+企业+村集体”三方合作机制,从一开始,三方的初心就完全一致:让村庄有一个可持续的、长虹式的发展。所以无论是古建区保护还是“春阳台”等新建筑的建设,都始终围绕塱头村历史和岭南文化展开。

在资源投入上,项目在启动之初就确立了公益属性,持续投入已超2亿元,费用由广东省唯品会慈善基金会出资,项目投资不收回,收益全部留在本地,以助力塱头村长远发展。随着塱头知名度的提升,游客数量不断增长,带来了村民就业和回乡创业的机会,自项目启动以来,已为本地提供两百多个就业岗位。在这个过程中,村民可通过参与多元业态的运营,获得稳定的薪资收入;塱头项目的所有物业用地都是租赁而来,村民们因此能够获得稳定的租金;唯品会放弃分红权,也让村集体成为收益分配的主体。在公益资金持续“输血”的同时,村庄也在活化建设的过程中,逐步培育出自我“造血”功能。

▲塱头村民参观春阳台“与道大适”常设展览

文化自信这一层,可能是外界很少注意到、而又是项目团队尤为在意的。沈旻强调,项目不仅要把收益留在塱头,还要把人才也留在塱头。在用公益资金活化乡村的过程中,也对当地人才进行赋能。村民生于斯长于斯,可能对身边的文化资源早已熟视无睹。而当他们看到自己宗族的文化被重新展示后拥有如此大的魅力,通过展览让来自五湖四海的游客流连忘返,这些古老的传统获得更广泛的认知和认同时,油然而生的那种自豪感,可能会滋养他们未来的人生。

在沈旻看来,乡村文化振兴注定是一条长路,历时三年的塱头乡村振兴项目依然处于初创期,如何实现塱头模式的可持续性和长虹式发展仍需时间来验证。“我们经常在内部讨论中会提到,希望我们在50年后回看这个项目,塱头的子子孙孙在100年后回看这个项目,都觉得是有积极意义的,那才是真的好。”

“实验”始终是项目团队对自己的定位——只秉持初心,不预设终点。在投入资源、顺应当地风貌、让当地老百姓过得更好的前提下,与各方共创,在实践中逐步迭代,让古村焕发更多新的可能。邵甬脑海中浮现的未来塱头画面是这样的:“在诗意栖居中,孩子们在荷塘边奔跑,老人在榕树下讲述‘塱’字背后的山水田园记忆。”

▲塱头古村

此刻,塱头项目的建设仍在持续中,“耕学+”研学中心等文化业态将在不久的将来投入使用。而借助威尼斯建筑双年展的国际影响力,塱头项目的文化与公益价值将有望获得更广泛的全球关注。与此同时,全国还有很多古村落可被活化,乡村振兴之路期待有更多同行者,让传统更好地扎根生活、滋养文明、走向未来。